カテゴリー: 観れちゃう

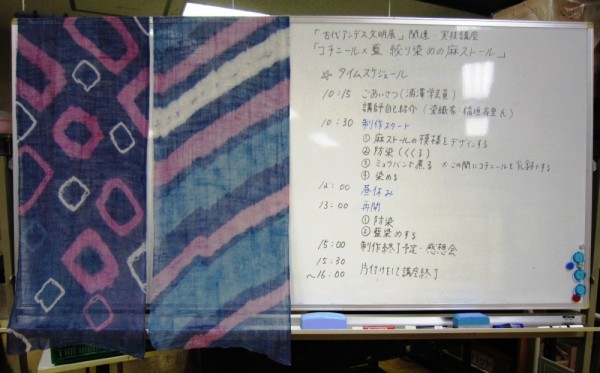

6/9・6/23 実技講座「コチニール×藍 絞り染めの麻ストール」

「古代アンデス文明展」関連企画として、染色講座が開催されました。この講座では、本展に出品されている「ワリ文化のチュニック」から着想を得て、アンデス文明を代表する赤い染料「コチニール」と、日本の色「藍」を用いた絞り染めの麻ストールを、参加者の皆さんに制作していただきました。

講師には、静岡市内で染織教室「YUTORI ART&CRAFT」を主宰されている、染織家の稲垣有里さんをお招きしました。今回の講座は、染める色と書く「染色」講座で、稲垣さんの本業である、染めて織る「染織」とは異なりますが、コチニール染めを学ばれたご経験から、快く了承して下さいました。

はじめに、コチニールに関する説明をいただきました。コチニールとは、サボテンに生息するカイガラムシ科の「虫」を原料とする天然の色素(主要産地:中南米のペルー、エクアドル、チリ、メキシコなど)です。アンデス文明に登場するほど古い歴史を持ち、貴重な「赤」を作りだせることから、この染料をめぐり大きな戦も度々起こったそうです。現代に至っても、私たちの生活に欠かせない染料であることには違いなく、食品、テキスタイル、化粧品、インク、医療品…身近なところでたくさん使用されています。

上の写真が、赤い染料となるコチニール虫です。遠目で見ても茶褐色であることが見てとれます。1体の大きさは2~3㎜ほどで、とても小さいです。拡大していただくと細部まで見えるかと思いますが、虫感がすごいです…。

上の写真の左側にかかっている2本のストールは、本講座のために稲垣さんが試作してくださったものです。染料の濃度によって赤の発色度合いも変化するとのことで、参考作品は深みのあるピンク色に仕上がっています。古代の人々が小さなコチニール虫から美しい赤色が生まれることを発見した時は、とても神秘的な体験だったろうと思います。

コチニールについて学んだところで、早速、絞り染めストールの制作にかかりました。まずは、麻とレーヨンの繊維でできたストールに色が染まりやすくするための前処理に用いる豆汁(ごじる)を作りました。

一晩水に浸した大豆を用意し、ミキサーにかけ、ぎゅ~っと布で漉して豆汁を絞り取ります。ちなみに、残った大豆の粕をお料理に使うと、とても美味しいおから料理ができるそうです。

上の写真は、未着色のストールを豆汁に浸した状態です。上下を返しながら繊維にタンパク質を浸透させ、染まりやすい下地を作ります。しばらく浸け置きしているこの間に、各自、ストールのデザインを考案しました。ビニールで縛った後にコチニール液(赤い染料)に浸け、さらに藍に浸けて…と考えると、どのように絞りを施すとどういった柄ができるのか混乱してしまうため、今回は、四角やストライプといったシンプルな柄を中心に考えていただきました。

デザインが決まった方から順に防染作業をはじめました。豆汁につけた布を取り出し、脱水した後に絞りを施していきます。ビニール紐や輪ゴムを使ってしっかり縛ったところは染料が入り込まず下地の白が残ります。布を屏風畳みにして絞ると線模様ができますが、縦方向か横方向かで、デザインが全く異なってきます。

皆さん、思っていた以上に絞る工程に力がいることが分かり、先生のアドバイスに従い、二人一組になって作業を進めました。

1回目の防染作業を終えたストールを、ミョウバン液に一斉に浸します。一斉に入れるのは、媒染の効果を均一にするためで、コチニール液や藍液に浸す時も同様でした。

媒染作業をしている間に、コチニールを乳鉢で擦りつぶします。皆さん、この工程に興味津々だったようで、代わる代わる交替をしながら、細かく擦りつぶしていきました。

粒っぽかったコチニールが、上のようにさらさらの粉末状になるまで擦りつぶし、

お湯を注ぎ、コチニール液を作ります。虫を擦りつぶしただけでこんなに濃い赤色が発色するとは、本当に驚きです。

大きなボールにお湯を沸かし、コチニール液を流し込んでいくと、お湯の色が赤紫に変化しました。

皆さんのストールをコチニール液に浸したところで、しばしお昼休憩…。休憩の間も、時折り布の上下を返して、まんべんなく染まるように注意を払います。

上の写真は、コチニールで染め上げた直後のストールです。とても綺麗な赤紫色に染まっており、絞りを施した部分も、くっきりと白く残っているのが分かります。次の工程では、このストールに藍色を重ねるため、そのまま白く残したいところは絞りを解かず、赤色を残したい箇所を新たにビニール紐でくくります。

上の写真は、藍の染料です。藍もコチニールと同様、乳鉢で細かく擦りつぶします。

この工程を「藍を建てる」と呼びます。藍建てが上手くいったかどうかは微妙な色の変化で判断するそうで、稲垣先生が見極めるのを、どきどきしなら見守りました。

無事に出来上がった藍液に2回目の絞りを施したストールを投入。ビニールの空気を抜いて、密閉した状態で袋を揉みます。

袋から取り出し、空気に触れると藍の色が濃く発色しました。一体どんな模様になっているのでしょうか。

色止めの酢酸液に浸けて脱水した後、いよいよ絞りを解き始めました。この時間が待ち遠しく、皆さんの手も進みます。

ひとつ模様が見える度にあちこちから「わあ綺麗」「素敵な模様!」といった声が聞こえてきました。仕上がったストールを広げて嬉しそうにはしゃいでいる女性の皆さんを目にし、アンデス文明の頃から、こういう光景は変わっていないのかもしれない…などと思いました。

参加者全員のストールが完成しました!作品を全て並べると、ストライプや四角を組み合わせたシンプルなデザインの中にも、皆さんそれぞれの個性が光っていますね。藍×白という組み合わせは日本の染物によく見られますが、赤が入ると、ぐっとオリエンタルな雰囲気も感じられ、洋服だけでなく、和服に使っても粋なアクセントになりそうです。赤に藍、現代も変わらずに私たちの暮らしに寄り添う貴重な色を纏って、お洒落を楽しんでいいただけたら嬉しいです。

5/25 わくわくアトリエ アルパカの毛で作るアルパカブローチ

「古代アンデス文明展」関連講座として、アルパカの毛を使用してアルパカのブローチを作る講座が開催されました。アルパカは、古くからアンデス地域の人々の生活に深く関わってきた動物です。今回行われた講座では、そのアルパカの本物の毛を使用し、アルパカの姿のもこもことした可愛らしいブローチ作りに挑戦しました。(下に掲載の写真は講師による参考作品です)

今回の講座で講師を担当して下さったのは、SBS学苑(パルシェ校・遠鉄校)や、暮らしの学校(愛知県岡崎市)で羊毛フェルト教室の講師をされている大村智子先生。羊毛を使い、まるで本物のようにふわふわとした、可愛らしい犬や猫のフェルト作品などを制作されています。講座の最初のご挨拶では、大村先生ご自身で制作された、可愛い猫の顔のブローチを胸に付けて登場されました。

ブローチの制作を始める前に、当館学芸員で「古代アンデス文明展」の担当学芸員である浦澤さんより、アンデス文明についてや、アルパカとの関連性についてご説明をいただきました。「古代アンデス文明展」では、アルパカと同じラクダ科の動物であるリャマを表現した土製のリャマ像や、リャマらしきラクダ科の動物が描かれた土製の皿などが展示されています。アンデスではリャマやアルパカは家畜として輸送手段のほか、毛や皮、肉や骨まで余すことなく利用され、生活する人々にとって大変重要な存在だったそうです。

講座が開催された当日は、同じく「古代アンデス文明展」関連イベントとして本物のアルパカが美術館に来館しました。講座の参加者の皆さんと共にアルパカの見学・観察会を行い、写真を撮ったりスケッチをしたりしながらアルパカについて学びました。飼育員さんよりアルパカの紹介や生態についての説明があり、参加者からも質問が飛び交うなどして盛り上がりました。来館したアルパカは5月上旬に頭部より下の毛を刈ったそうで涼しそうな様子でしたが、本来アルパカの生息しているアンデス山脈は標高が高く乾燥した場所で、気温も湿度も高い日本の夏の気候は、寒さに強いアルパカにとっては少々厳しい環境だそうです。そんなアルパカの毛は、アンデスでは衣類の材料としても重宝されたそうです。

アルパカの見学・観察会を終え、ブローチ制作が始まりました。用意された材料の毛は、羊の毛とアルパカの毛の2種類あり、参加者はその感触の違いを興味深そうに確かめていました。羊毛よりアルパカの毛の方が手触りは滑らかで、高級品だそうです。

次に、先生より羊毛フェルトの制作で使用する道具の使い方について説明がありました。制作を進める上で一番重要となる道具は、ニードルです。このニードルの先端には小さなギザギザとした部分があり、それを何度も毛に突き刺すことによって、毛と毛が少しずつ絡み合い固めていくことができます。先が鋭く尖っているので使用する時は十分に気を付け、使わない時は必ず用意されたスポンジに刺しておくなど、使用時の注意事項が説明されました。

今回の講座では、参加者の方に一から制作をしていただくのではなく、大村先生にアルパカの大まかな形を作る工程までを事前にご制作・ご用意していただきました。ここまでの作業で、参加者1人分につき約50分もかかったそうです。そんな先生の心のこもったブローチのベースを元に、先ず初めにアルパカの目のパーツを、目打ちと木工用ボンドを使って付けていきます。

制作の様子を温かく見守る大村先生。今回は親子で参加された方も多かったです。大変分かりやすくご指導をしていただき、小さなお子様や初めての方も楽しみながら制作を進めているようでした。

アルパカの目のパーツを付け終えたら、次はいよいよニードルを使い、焦げ茶色の羊毛で鼻と口を表現していきます。ニードルは上から真っ直ぐ刺し、引き抜くときも真っ直ぐ上に引き抜くのが正しい使い方だそうです。最初は同じベースだったアルパカも、作る人によって表情は様々。徐々に個性が感じられるようになってきました。

顔のパーツが完成したら、次は耳を作っていきます。耳には白い羊毛を使います。耳の大きさに丁度良い量の羊毛を手でちぎり、両手の中で転がすように丸めていきます。その時に、アルパカの耳の形を頭に思い浮かべながら丸めていくと良いそうです。大体アルパカの耳の形に固まってきたら、ニードルで刺してアルパカの頭の上にしっかりとくっ付けます。

両耳が付いたら、ここでいよいよアルパカの毛の登場です。束になっている毛を少しずつちぎって丸めたものをアルパカの身体全体にくっ付け、もこもこの毛並みを表現していきます。

ここまで出来たら、アルパカの姿の完成です。土台のオレンジ色のフェルトを完成したアルパカの輪郭に合わせてカットし、アルパカの首に綺麗なビーズのネックレスをくぐらせます。更にもう1枚厚手のフェルトを裏側から貼り付け、最後にブローチのピンをボンドで貼り付けたら、アルパカブローチの完成です!

講座の最後に、完成したアルパカブローチを並べて鑑賞会を行いました。参加者は、「可愛い!」と嬉しそうな様子で自分の作った作品や他の方の作品を眺めたり、写真を撮ったりして楽しんでいました。大村先生が事前に制作を進めてくださったお蔭で、約1時間45分で参加者全員が完成させることが出来ました。大村先生も、作品が完成した時の皆さんのそんな笑顔を見ると、1人分約50分かかった準備の苦労も吹き飛んでしまうと、笑顔でおっしゃっていました。

にっこり笑ったアルパカやハートの模様が付いたアルパカ、大胆に翼を生やしたアルパカなど、本当に個性豊かなアルパカブローチが完成しました。貴重なアルパカの毛で出来た世界に一つだけのアルパカブローチ、ぜひ大切に使ってくださいね!

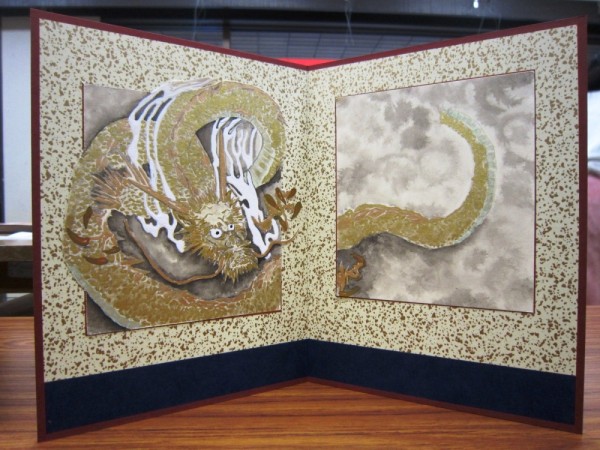

4/13-14 創作週間スペシャル・日本画「姫屏風に描く」

「屏風爛漫-ひらく、ひろがる、つつみこむ」展関連講座として、姫屏風に日本画を描く講座が開催されました。日本では古くから間仕切りの道具として屏風が用いられ、そこに描かれた絵によって、祝祭の場や風情を味わうための空間を作りだす機能も果たしていたと考えられています。今回の講座では、卓上サイズの姫屏風を用いて、屏風の形式や特徴に着目した上で、構図や下絵の構想を膨らませ、日本画の画材を用いてオリジナルの二曲屏風を制作していただきました。(下に掲載の写真は講師による参考作品です)

講師には、当館で月に1回開催されているプログラム、「創作週間」で日本画のインストラクターを担当して下さっている、日本画家の日下文先生をお迎えしました。本講座は、展覧会の鑑賞とともに、姫屏風に描く工程を通して、日本画の道具や技法にふれていただくことも目的としています。日本画初心者の方の場合、講座内では仕上がらないことも考えられますが、後日「創作週間」内で日下先生の指導の元、ゆっくりと制作を進めていただくことができます。

1日目のはじめに、「屏風爛漫」展を担当した石上学芸員とともに展覧会を鑑賞しました。額に収められた絵画が展示されている場合、キャンバスに描かれている内容について考察することで作者の意図に近づきますが、屏風の場合、道具として用いられることではじめて、描かれたものを存分に味わうことができます。例えば、屏風は蛇腹にすると自立が可能になるという特徴があります。展示されている屏風の多くは、山折り谷折りの部分を上手く利用して、見せたい場面を山側で強調し、奥行きを持たせる場面は谷側に描いていることが見てとれます。こういった特徴に着目した上で、オリジナル屏風の構想を練っていただきました。

実技室に戻り、日下先生の作品や画集なども参考に下図の考案にかかりました。

本番の屏風と同じ大きさの下図用紙に、自分の描こうとするモチーフを色々と配置しながら、どのようにすれば屏風のかたちを生かした図案になるかを考えます。下の写真の方は、二曲の屏風に右側に春、左側に秋の図を描こうとしています。日本画の制作工程では、下図をしっかりと描くことが重要ですので、先生が一人ずつアドバイスをして回ります。

百人一首をモチーフに選んだ方もいました。色とりどりの華やかな着物や和歌をしたためた書、そのまま用いることができるサイズ感といい、姫屏風との相性が抜群に良さそうです。

こちらの方は龍をモチーフに選ばれた様子。小さな姫屏風にどのように龍を収めるのか、仕上がりが楽しみです。

図案が決まり次第、色鉛筆で着彩計画を立てていきます。油絵を経験した方が日本画の制作工程を目にすると、綿密な計画に驚かれ「これだから日本画は大変…」などと言われたりします。しかしこれは、単に念入りにやっているというわけではなく、絵具を自分で作らなければならないということに加えて、作った絵具は数日で使えなくなってしまうという点、さらに、油絵のように絵具が乾かないうちから色を重ねていくことができないという画材の性質によるところが大きいです。絵具の準備も含めて、着彩の工程を計画的に段取る必要があるのです。

午後からは下図を本画用の紙に描き写すため、昼休憩の前に鳥の子紙を水張りしました。今回は屏風の形式を考慮して、連続した画面も描きやすいよう、仕立てられた屏風に直接描く方法と、別紙に描いた絵を切り取って貼り付ける方法を選択できるようにしました。

下図を描き写した人から、墨による骨描き(こつがき)、隈取り(くまどり)、着彩、と各自のペースで描き進めていくため、事前に、日下先生から基本的な道具の使い方や、描き方の説明がありました。

骨描きの「骨」は輪郭線を指します。墨で描いた線は乾くと水に流れず、滲まず、最後まで残りますので、まさに絵の骨格となる線になります。

骨描きをした後、墨で隈(くま)を施します。隈とは濃淡のことで、凹凸感や立体感を出すために用います。

下の写真で日下先生は、右手に墨をぼかす平筆、左手に水を打つ用の平筆と墨を含ませた面相筆を持っています。ぼかす作業は水が乾かないうちに進めなければならないため、二~三本の筆を素早く巧みに使い分ける必要があります。数センチ四方をぼかす為にこれだけ繊細な作業が必要になることを体験すると、幅何メートルかに及ぶ展示室の屏風など、見る目が変わります。

2日目は着彩からスタートしました。写真の奥に見えているのは、水干(すいひ)と呼ばれる、日本画に用いられる絵具です。乳鉢で粉末状に砕き、膠(にかわ)を加え着彩に適した粘度まで指で練り上げたものを、水で溶いてから用います。一色作るのに15分以上かかるでしょうか…。日下先生が「絵具を作っている時は、次の段取りを考え、精神を集中する時間でもある」と話されていたのが印象的でした。下の写真からも見て取れるよう、水干絵具はマットな質感で鮮やかに発色します。

絵具を塗り重ねる際は、先に塗った絵具が動かないよう、乾いてから一色ずつ重ねていきます。下の写真の方は、薄く溶いた橙色の水干絵具を、乾いては塗り…と繰り返し、紅葉の繊細な重なりを表現しています。

ご自身で撮影された桜の写真を参考に描かれた方もいらっしゃいました。全体的にピンク色に塗られた画面の上に幹の色を重ね、ほんのり下の色を映したとことで、春の空気感が一段と感じられる色合いになっています。

仕上がった方から、水張りした紙を屏風の窓枠の大きさに合わせて切り取り、貼付けました。この講座では、簡易的にスプレー糊を用いました。

講座の最後に鑑賞会を行いました。出来上がった方もそうでない方も、各々、作品についてお話していただき、日下先生からアドバイスをいただきました。小さな屏風の中にそれぞれの世界観や工夫が見て取れ、一点一点、とても魅力的な作品に仕上がりました。

出来上がった方の作品を1点ずつご紹介します。下の写真は、鮫の目にフォーカスした個性的な作品。小さな二つの画面を横断して泳ぐ鮫の姿が、見る者を水族館にいるような気分にさせてくれます。

屏風の右に春、左に秋の景を描いた作品。桜と紅葉の木を川の流れがつないでいます。鳥や川面の様子にも着目してみてください。

森の木立を描いた作品。屏風の形態を生かし、奥行きを持たせて描かれています。足元には春の訪れが。散策しているような気持ちになります。

下の写真は模写による作品ですが、屏風の枠のバランスを考慮して絶妙な位置に人物が配置されています。落款も金地に映え、それらしい仕上がりになっています。

桜の木とお孫さんを描いた作品。構図的に、桜を見上げている感じでしょうか。とても春らしい、瑞々しい雰囲気が伝わってきます。

百人一首を散りばめた作品。姫屏風の雰囲気と相まって何とも愛らしく、お部屋に飾っておきたいです。

元気いっぱいのキャラクターが大きく描かれた作品。絵本のようで可愛いらしい感じがしますが、狛犬の阿吽を意識して描かれたそうです。深い…!

当館所蔵の横山大観《群青富士》に着想を得て、夕焼けの図です。雲海も赤く染まっています。富士山に向かって中央の方に、ぐっと視線が引き寄せられ、小さな姫屏風の向こうに雄大な景色の広がりを感じられます。

根気よく墨の濃淡を重ねて描いた、龍の図。モチーフとしては大きめだったので、どのように画面に収めるのか最後まで分らなかったのですが、なんと!左側の画面をカッターで龍の形に切り抜き、貼り付けていました。斬新なアイデアです。姫屏風に収まりきらない龍の猛々しさが迫力を持って伝わってきます。

ご紹介した作品は一部になりますが、いかがだったでしょうか。スタッフ一同、二日間でこのように完成度の高い作品が仕上がったことを嬉しく思うと同時に、皆さんが、観賞と制作を通して、屏風の特徴的な意匠をしっかりとふまえて制作されていることに感心しきりでした。現代において、屏風が一般的に用いられることはほとんどありませんが、日本人は誰しも、屏風的な物の見方を自然に受け入れられる感性を持ち合わせているのかもしれませんね。この講座で制作した姫屏風も、季節の折に眺め、愛でていただけるよう願っています。

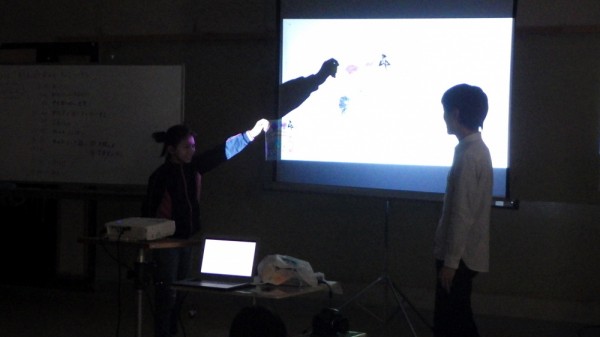

3/9-10「北井一夫と考える2020年代のアーティスト像」講座

「1968年 激動の時代の芸術」展関連講座として、出展作家の北井一夫氏を講師にお招きし、表現者として生き抜く術について考える2日間の連続講座を開催しました。講座の企画段階では、写真家として第一線で活躍されている北井さんに、写真の実技指導をしていただくといった内容を考えていましたが、北井さんから「今は写真の技術を学ぶ時代ではない」という言葉とともに、技術よりも、どう表現するか、どんな媒体で表現するか、これからの時代どうやって写真家として生き抜いていくかということに焦点を当てた方が面白い講座になるのでは、というご提案をいただきました。これを受け、より実践的な活動について考察を深めるため、北井さんからご紹介いただいた3組のゲストを交えての対談を中心とし、受講者の方に作品をご持参いただいた上で講評会を実施しました。

初日は「本気で写真家を志す人」を対象に、作品持参という条件で受講者を募り、県内各地から約20名の参加がありました。講座室はいつもとは違う緊張感が漂い、講習中も懸命にノートを取っている姿が印象的でした。

1日目は、ゲストに雑誌『日本カメラ』副編集長の村上仁一氏と、本展覧会を担当する川谷承子学芸員を交えて「これからの写真家」をテーマに対談が行われました。対談の前半は、1960年代から始まった北井さんの写真家としてのキャリアや生き方について、作品をスクリーンに投影しながら編集者としての視点で村上さんが北井さんに質問するかたちで進行しました。後半は、川谷学芸員が質問者となり、表現者としても活動をされている村上さんの視点も伺いつつ、1970年代~現在に至る日本の写真の評価、カメラ雑誌の衰退にともなう写真家の仕事の変化、写真集、個展、SNSといった作品を発表する場の変化など、写真を取り巻く時代背景やそれをふまえた現状について考察しました。

午後は、北井さんと村上さんによる作品講評会を実施しました。学生の方、副業をしながら作家活動されている方、写真雑誌のコンペで受賞経験のある方など、年代も立場も様々の方が集まり、作品台を囲んでの講評会となりました。1人10分程度の持ち時間で、持参した作品をテーブルに並べ、撮影のテーマなども話していただきました。北井さんも村上さんも、お一人ずつ真剣に講評をしてくださり、時間を延長する場面が何度も見られました。若い方々は、自分は何をどのように撮っていけば良いのだろうという根本的な悩みを抱えているようで、それが作品にも表れていました。午前の対談時に、北井さんがドキュメンタリー写真についてふれる場面があり、写真家は被写体との関係性を写すのであって、それが全てであるといった内容を話されていましたが、たしかに、人を惹きつける作品は一貫した姿勢で被写体と向き合っている感じが伝わってきました。

2日目は「アートマーケットとの付き合い方」をテーマに、写真に限らず現代アートに関心のある方まで対象を広げて受講者を募り、県内外から40名近い参加がありました。

昨日にひきつづき、川谷学芸員が質問者となり対談が進行しました。昨日は表現者としての北井さんへの質問が中心でしたが、この講座では、表現することだけでなく売るという行為について、一歩踏み込んだ内容に質問が及びました。ゲストにはYumiko Chiba Associatesディレクターの千葉由美子氏を招き、北井さんの作品との出会いや、国内外のアートマーケットの動向、主に90年代半ば以降のプライマリーマーケット(作品が世に出る最初の市場)についてお話を伺いました。千葉さんは、2012年に東京都写真美術館で開催された「北井一夫? いつかみた風景」展で、それまでにも感じていた北井さんの一貫した作品表現や展示表現の姿勢を見てとり、大変な感銘を受けたそうです。また北井さんも千葉さんに大きな信頼を寄せているとのことでした。お二人の話を伺い、表現者と、その作品を扱うギャラリーが時間をかけて信頼関係を築き、その上でマーケットが成り立っているということに改めて気が付かされました。

午後は、北井さんと千葉さんに加えて、1968年に実川美術を設立後、87年まで「自由が丘画廊」を運営された実川暢宏氏を特別ゲストとしてお招きしました。実川さんは、現代美術作品の収集がほとんどされていなかった1970年代前後から、先見の目を持って作品と関わってこられました。現代美術のアートマーケットがどのように展開し現在にいたるのかということを、私たちが知り得ない時代背景を次々と明るみに出して話され、非常に面白い対談となりました。最後に、これからアーティストを志す人は、とにかく面白い人間とたくさん関わり、その中で繋がりを作っていくことが大切だと話されていたのも印象的でした。

2日目の対談後に質疑応答の時間を設けました。皆さんの問いや意見をできるだけ多く拾うために、予め質問用紙にご記入いただき、回収した後に質問内容を読み上げました。(以下一部抜粋)「ギャラリーがアーティストを見出すお話がありましたが、作家からアートマネージャーを探す、アプローチすることは活路がありますか?」、「自分が撮りたいものがわからなくなったり、迷ってしまう時に何をヒントに見つけていけばいいでしょうか?」といった作家志望の方々からの率直な質問が相次ぎ、普段ではなかなか聞かれないと思われる貴重な回答もいただきました。また、「マーケットの事など考えもしなかったのですが、とても面白かったです。見方が変わりました。」、「現代、1960年、1970年、それぞれの時代で評価されてきた人の背景や売れるために大切なことを学ぶことができて有意義でした。」といった、ここには書ききれないほどのご意見やご感想もいただき、盛大な拍手とともに講座を終了しました。私たち運営側もこういったスタイルの講座は初めてでしたが、出展作家である北井さんを通じて、編集者、ギャラリスト、コレクターといった、第一線で活躍する方々の視点を、受講者の皆さんとともに共有することができ、大変貴重な2日間となりました。このような機会を与えていただき、ご賛同くださった皆さまに心から感謝いたします。

10/28 わくわくアトリエ「色をあつめて、光のカーテンをつくろう!」

10月さいごの日曜日に、小・中学生を対象としたワークショップ、わくわくアトリエ「色をあつめて、光のカーテンをつくろう!」が実施されました。このワークショップは、現在、静岡市内4か所(静岡県立美術館・静岡市美術館・中勘助文学記念館・東静岡アート&スポーツ/ヒロバ)で開催中の「めぐるりアート静岡」(10/23~11/11)とのコラボレーション企画で、当館の展示を担当されている鈴木諒一さんを講師にお招きしました。どんなワークショップがおこなわれたのか、当日の様子をご紹介します。

はじめに、鈴木さんの自己紹介と作品紹介がありました。鈴木さんは、写真を主な手法として作品を発表されています。写真は、光の現象を留めることができる代表的な道具といえますが、今回のワークショップでは、カメラなどを用いずに色や光をとらえ、遊びながらその存在を自然に意識してもらえるようにと考案されました。

午前中は、透明の板と油性マジックを持って、色あつめに出かけました。下の写真は、鈴木さんが色のあつめ方を子どもたちに説明しているところです。透明の板越しに、参加者の子の服の色を写し取っています。トレーシングペーパーなどを使ってイラストを写すのとは違い、現実の世界の色を写し取りますので、対象は無限に存在します。鈴木さんから「これはすごく難しい作業だけど、何を写してもいいし、上手くかたちを取らなくてもいい、あきたら途中でやめて他の色を写してもいいよ」という言葉を受けて、子どもたちはざわざわ…好奇心の高まりが感じられました。

早速、美術館の中や外などへ、個々で色あつめにでかけました。「色あつめ」なんて学校では習わないでしょうから、子どもたちがどんな風に反応するだろうと思っていましたが、はじまるとすぐに方々へ散って、あちこちを移動しながら、たくさんの色をあつめていました。

下の写真の子は、遠くの山や木々を写している様子でした。ひとつだけ赤くなっているところは、紅葉した木々でしょうか。しばらくの間、ずっとこの場所に留まって描いていたのが印象的でした。

いつもなら目が届かないような塀の上に色を見つけた子もいました。お母さんも透明の板を持って協力してくれました。

色はどこにあるかな…と探していると、見過ごしてしまうような小さなお花にも気が付くようで、どんどん、色をあつめに熱中していく様子が見てとれました。

時々差し込む太陽の光に気をつけながら、寝転がって空の色をあつめている子もいました。

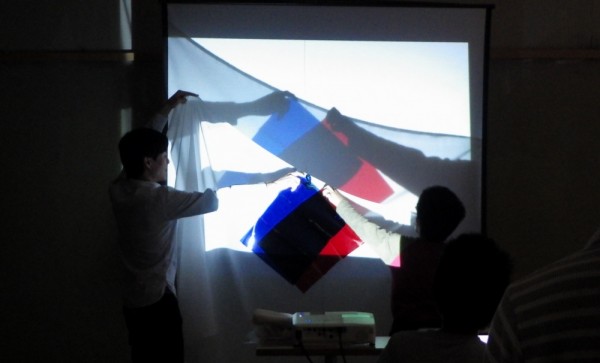

つぎに、あつめた色を持ち寄り、実技室でプロジェクターの光に当てて鑑賞しました。暗い部屋で透明の板に光を当てると、油性マジックで色を塗った部分がスクリーンに投影されました。

鈴木さんが、子供たちに「何を見て色をあつめてきたの?」と問いかけると、次々と、写した色について教えてくれました。

色をあつめた透明の板をプロジェクターに接近させると、投影される光の見え方が変化しました。子どもたちは、板を近づけたり遠ざけたりと、感覚的に実験をしながら、板に着彩されたものと、そこに光を透過させることで現れる現象のちがいを楽しんでいる様子でした。

板の角度を変えたりしていると、時おり、思わぬ場所にも光が現れました。下の写真は、実技室の天井です。オーロラのようにゆらめいて、とても綺麗でした。

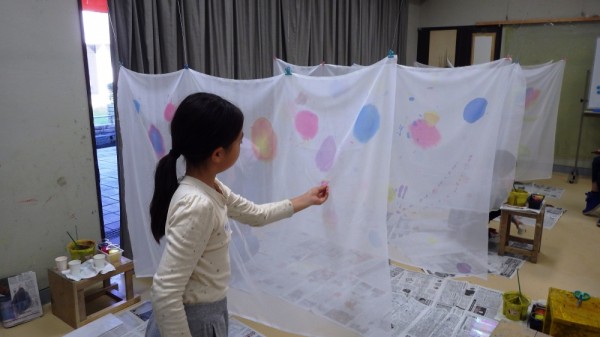

午後は光を透過する柔らかい白い布に、セロファンやインクで色を施し「光のカーテン」をつくりました。布にセロファンを貼りつけて光をあてると、透明の板と同じように、セロファンの色を他の場所に写すことができます。布に赤青黄のインクで描くと、とても綺麗に発色しますが、光をあてても色を投影することはできません。ライトの光と自然光、どちらの光でも楽しむことができる、素敵なカーテンづくりが始まりました。

何も描かれていない布が実技室にたくさん吊るされ、なんだか不思議な空間になりました。鈴木さんの意向で今回は、あえて机を使わずに、カーテンとともにゆらゆらと揺れつつ、布の表と裏を行き来しながら制作してもらいました。

子どもたちにとっては、自分の背丈ほどもあるような大きな布ですが、みるみるうちに、カラフルに彩られていきました。

セロファンをくしゃくしゃにして、面白いかたちにカットしてみたり…光を当てたら、どんなふうに見えるでしょうか。

カーテンの裏側から見ると、自分の描いたものや、色の重なりが、少し違ったふうにも見えてきます。

ジャクソン・ポロックのように、インクを布に飛ばしながら描いている子もいました。青いセロファンのアクセントも素敵です。

布の一部分を縛って絞り染めのようにしてみたり、みんな次々と、思いついたアイデアを実験している様子が見て取れました。

カーテンが出来上がったところで、もう一度外に遊びに行きました。柔らかい布を手にした子どもたちは、なぜだかくるまれたくなるようで、被ったり、まとったり…小さな王子さまやお姫さまがたくさん出現しました。

午後の優しい光の中でふわりとカーテンを広げると、セロファンがきらきらと輝いて素敵でした。風を受けた布の様子や布越しの景色、子どもたちにはどんな風に見えていたのでしょうか。

みんなが外で遊んでいる間に、スタッフが実技室を暗室にして光源をセットしました。明るい外の光から突然の暗がりに、子どもたちのテンションも一層高まりました。

部屋は暗くしたまま、プロジェクターの光に当てたり、懐中電灯やランタンの光に布をかぶせたりしながら布の表情を楽しみました。壁や天井に不思議な光がたくさん現れ、太陽光のもとで遊んだ時とは違う、幻想的な色と光の世界が広がりました。

誰かが、布に下から光を当てて見ると面白いことを発見すると、みんなが同様に実験を始めました。子どもが布の下に寝転がり、大人が布を持ってふわふわと上下させると、とても素敵な世界が見えるようで、時間を忘れて眺めていました。

実技室で行われる子ども向けワークショップは、作品(例えば絵画作品や彫刻作品など)を「作る」体験が中心になることが多いのですが、今回のワークショップでは「色」や「光」という捉えどころのないもの材料にして「光のカーテン」づくりに挑戦しました。子どもたちにとって、解釈が難しい場面が出てくるかもしれないと予想をしていましたが、そんな心配は全く無用で、遊んでいるうちにいつの間にか、たくさんの色と光が実技室にあふれていました。